某企业全银行贷款投资案例解析:风险控制与资金运作关键点

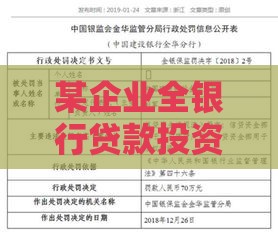

某制造企业为扩建生产线,选择全额申请银行贷款完成项目投资。本文将深度拆解企业从贷款申请到资金运作的全流程,重点分析资产负债率飙升带来的财务风险、银行监管账户的特殊要求、以及项目收益能否覆盖利息成本等现实问题,通过真实数据展现贷款投资的机遇与挑战。

一、企业为何选择背水一战的融资方式?

这家主营汽车零部件的企业,在新能源车市场爆发期接到大额订单,原有产能根本不够用。扩建需要5个亿资金,股东们既不想稀释股权,内部现金流又只有1.2亿,这时候,银行可能就会成为企业的"救命稻草"。

不过,这里有个问题——银行的钱可不是白拿的。他们要求企业把新厂房的土地证抵押,还要老厂房的二押。财务总监老张私下说,看到抵押清单时手都在抖,这等于把全部身家都押上了。

二、银行贷款的具体操作藏着哪些门道?

整个贷款流程走了整整个月,比预期多了两个月。银行风控部反复核实三个关键点:

1. 订单真实性:要求采购方出具保函,确认订单不会无故取消

2. 设备折旧率:按10年直线折旧测算,发现第年才能实现正向现金流

3. 担保人实力:最大供应商被拉来做连带担保,这个操作差点搞黄合作

最要命的是银行要求设立监管账户,每笔工程款支付都要提交联单。有次因为监理公司盖章慢了,导致工程款拖延了15天,包工头差点带人堵门。

三、财务指标变化的惊险过山车

放款当月资产负债率就从45%飙到82%,这在制造业简直是个恐怖数字。财务部做了个压力测试:如果年销量低于预期15%,利息保障倍数就会跌破1.5的安全线。更麻烦的是,银行在合同里埋了个"地雷"——要求保持流动比率不低于1.2,这让采购部不敢大量囤积原材料。

到第三季度,实际产能利用率只有75%,比预估的90%差了一大截。财务总监不得不连夜修改资金计划,把原定6年的还款期申请延长到8年,光是这个变更就付了30万合同变更费。

四、疫情黑天鹅带来的生死考验

谁都没想到,新厂房刚投产就遇上疫情。2022年Q2整整三个月零订单,但每个月还要还468万贷款。老板抵押了自家三套房产,财务总监跑了八家银行申请展期,最后靠地方政府纾困基金才勉强过关。

这里有个关键转折点——企业把部分生产线改做防疫物资,这个应急决策获得银行认可,暂停了三个月的本金偿还。不过利息照收,光是这季度就多付了79万罚息。

五、血泪教训换来的实战经验

现在回头看,有三个致命失误:

? 低估了产能爬坡期的资金消耗速度

? 没预留12个月以上的风险准备金

? 过度依赖单一银行的信贷支持

但也不是全盘皆输。通过这次贷款,企业获得了完整的银行征信记录,现在申请供应链金融额度比以前容易多了。更重要的是,新生产线今年已经开始盈利,预计2025年能还清全部贷款。

站在玻璃幕墙办公室里的李总常说:"贷款就像走钢丝,低头看脚下的数字要稳,抬头看行业风向要准,手里还得握着应急的平衡杆。"这场豪赌最终险胜,但其中任何一个环节出错,都可能让企业陷入万劫不复的境地。

关注公众号

关注公众号