微信私人加微信借钱放款人:真实风险与防范指南

随着网络借贷需求增加,微信上出现大量自称“私人放款人”的账号,宣称“秒批贷款”“无视征信”,吸引急需资金的用户。本文深度剖析这类放款人的运作模式,揭露其潜在风险,提供识别合法渠道的方法,并提醒读者警惕高利贷、诈骗陷阱,通过真实案例解读法律边界,帮助用户安全借贷。

一、微信私人借贷的常见形式

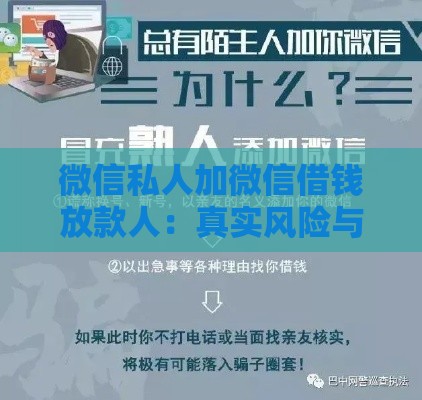

最近朋友圈经常刷到这样的广告:“缺钱找我,微信秒下款”“黑户也能借5万”,点开头像查看详情,发现对方既没有公司名称,也没有办公地址,只有简单的“专业放贷”个性签名。这类放款人主要通过三种方式运营:

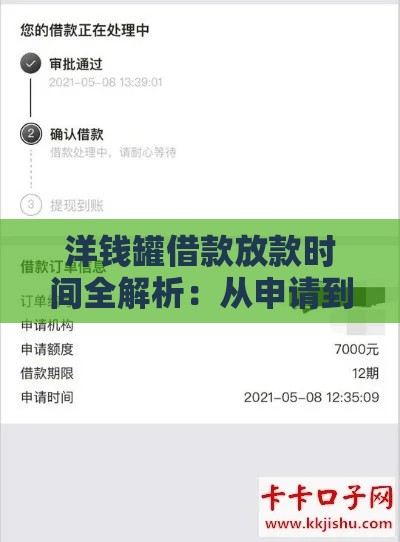

1. **个人账号直接放贷**:用私人微信号群发贷款广告,要求借款人提供身份证照片、通讯录权限,甚至要求上传手持身份证视频,审核通过后直接微信转账

2. **中介推广模式**:通过贴吧、QQ群发布“介绍微信放款人”信息,每成功介绍一单收取5%-10%中介费,实际资金可能来自地下钱庄

3. **虚假钓鱼链接**:以“快速审核”为诱饵,引导用户点击伪造的贷款平台链接,窃取银行卡信息和验证码

有个在东莞打工的朋友就遇到过,对方说只要微信支付分550分以上就能借2万,结果提交资料后对方突然要求先交800元“风险保证金”,这才意识到可能被骗。

二、藏在“方便快捷”背后的四大风险

这类放款人最大的吸引力在于“手续简单”,但背后隐患远超想象:

1. 利息高得吓人

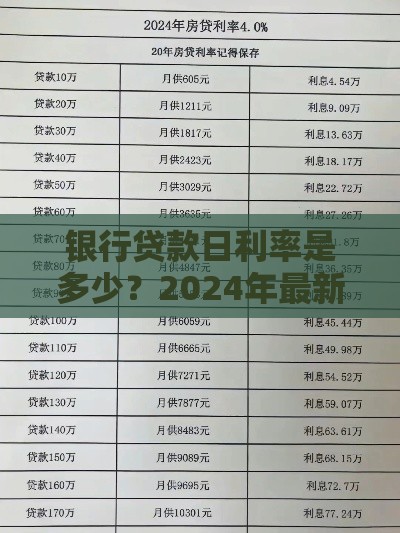

说是“日息0.1%”,实际采用砍头息+复利计算。比如借1万元先扣2000元手续费,按每天100元利息滚,一个月后要还11800元,年化利率高达**876%**,远超法律规定的4倍LPR(约15.4%)

2. 资金安全无保障

没有第三方存管,转账记录难追溯。有用户反映还款后对方坚称未收到,要求重复支付,甚至威胁要曝光通讯录

3. 隐私泄露风险

上传身份证、通讯录、社保信息后,可能被用于注册空壳公司、申请网贷,更有人遭遇“裸条贷款”陷阱

4. 法律风险难界定

私人转账没有正式合同,若产生纠纷很难举证。去年杭州就有案例,借款人用微信记录起诉,但因无法证明资金用途败诉

三、如何识别正规放款渠道

遇到急用钱的时候,怎么判断对方是不是正规机构?这里有几个实用方法:

1. **查资质**:要求对方出示营业执照和金融许可证,上“国家企业信用信息公示系统”核对公司名称

2. **看合同**:必须签署书面借款合同,明确约定本金、利率、还款方式,微信聊天记录不能替代法律文件

3. **算利率**:用IRR公式计算实际年化利率,超过15.4%可直接向银保监会举报

4. **防预付费**:任何以“保证金”“刷流水”为名的前期收费都是违规,正规机构只会放款后收取利息

举个例子,某银行线上贷款年化利率18%,虽然高于法定标准,但如果是持牌机构且用户自愿接受,尚属合法范围;但微信私人放贷年化超36%的,可以直接向法院申请无效。

四、必须牢记的六个注意事项

1. 绝不向陌生人提供微信支付密码、银行卡密码

2. 保存完整的聊天记录和转账凭证,最好用录屏功能存档

3. 遇到暴力催收立即报警,2023年催收公约已明确禁止骚扰通讯录

4. 同一放款人多次借款要警惕“套路贷”,可能涉及刑事犯罪

5. 优先选择微粒贷、借呗等持牌产品,年化利率公开透明

6. 大额借款建议去银行办理,虽然手续复杂但安全有保障

五、法律红线与维权途径

根据《民法典》第680条,民间借贷双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的部分,法院不予支持。简单来说,假设现在LPR是3.85%,超过15.4%的利息不用还。

如果已经陷入纠纷:

1. 收集微信聊天记录、转账凭证、语音通话录音

2. 向当地金融办或银保监会投诉(举报电话12378)

3. 通过“中国互联网金融协会”官网提交举报材料

4. 涉及人身威胁的,直接拨打110并保留出警记录

去年深圳警方破获的案例中,一个微信放贷团伙通过虚增债务、制造银行流水等手段诈骗200余人,最终主犯被判有期徒刑7年,这说明法律正在加大打击力度。

说到底,微信私人借贷就像走钢丝,看似捷径实则危机四伏。急用钱时更要保持清醒,记住:**所有不需要审核资质的贷款,要么利息高得离谱,要么根本就是诈骗**。保护好自己的钱袋子和个人信息,才能避免雪上加霜。

关注公众号

关注公众号