拼多多向高管提供7亿元无息贷款:企业福利还是税务策略?

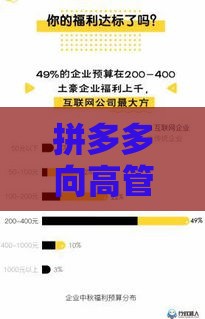

近期拼多多向高管团队发放7亿元无息借款的消息引发热议。本文将从贷款协议细节、企业薪酬设计、税务处理逻辑、行业对比分析三大维度展开,重点解读无息借款背后的商业考量。通过对比腾讯/京东等企业的相似案例,揭示互联网公司如何通过特殊贷款机制实现人才激励与税务优化双重目标,同时探讨这种操作可能引发的市场争议。

一、事件核心:7亿无息借款的协议细则

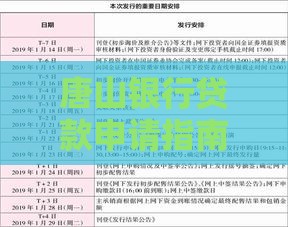

根据拼多多向SEC提交的20-F文件显示,这波操作发生在2023年Q2季度,借款对象涵盖9名核心高管。有意思的是,这些贷款不仅免息,还款周期更是长达十年,按协议要求,高管们只需要在2033年6月前还清本金即可。

这里可能有人会问:公司直接发奖金不更省事吗?其实仔细看条款会发现,这笔贷款设置了强制提前还款触发条款——如果高管在任职期间离职,就需要立即归还剩余款项。这种设计既保障了人才稳定性,又避免了传统股权激励带来的股价波动风险。

不过要注意的是,这笔钱不能用于证券投资,主要限定在购房、子女教育等大额支出。这种定向使用限制,倒是和部分央企的"安居贷款"政策有异曲同工之处。

二、企业薪酬体系的创新玩法

传统的高管薪酬通常由"工资+奖金+股权"三件套构成,但拼多多这次玩出了新花样。从财务处理角度看,无息借款产生的隐性收益,本质上相当于变相薪酬。按照现行会计准则,企业需要按照市场利率计提利息收入,这部分差额就会形成薪酬支出。

举个例子,假设市场贷款利率是4%,7亿本金每年产生的利息差额就是2800万。这部分金额需要计入高管当年的综合收入,理论上应该缴纳个人所得税。但实际操作中,由于没有真实利息支出,税务处理可能存在灰色地带。

更有意思的是对比其他互联网大厂,腾讯在2021年就搞过类似的"安居计划",向员工提供最高90万的无息贷款。不过拼多多这次直接把金额拉升到亿元级别,确实开创了高管激励的新高度。

三、税务处理的精妙设计

说到关键处了!无息借款的税务处理可是门学问。按照我国《个人所得税法》,这种免息贷款产生的利息优惠,理论上属于"其他形式的经济利益",需要并入工资薪金计税。但问题在于,这个利息差价怎么计算?是按同期银行贷款利率还是LPR?

这里有个争议点:如果借款期限长达十年,是否应该按十年期国债收益率折算?不同计算方式可能导致税额相差百万级。拼多多作为在美上市企业,还需要考虑中美两地的税务差异,这波操作可能经过专业税务筹划团队的精心设计。

另外要注意到,这些高管多数持有境外身份,税务居民身份的不同选择,可能会影响最终的纳税义务。这种跨境税务规划,正是顶级律所的拿手好戏。

四、行业横向对比观察

把视野放宽到整个互联网行业,这种操作并非孤例。京东在2017年就向刘强东提供过4.34亿的无息贷款,用于股权购买。阿里的合伙人制度里,也有类似的低息贷款机制。不过拼多多这次的创新在于:

- 单笔金额创行业新高

- 还款周期突破常规的5年限制

- 首次明确绑定高管履职期限

这些变化反映出互联网企业的人才争夺战已经升级到新阶段。比起直接给股票可能造成的减持压力,这种贷款激励既能锁定人才,又不会立即稀释股权,确实是两全其美的方案。

五、市场争议与合规边界

当然,这种操作也引发了不少质疑。首当其冲的就是股东权益问题——公司资金是否应该用于高管个人贷款?虽然从法律层面看,只要经过董事会批准就属合规,但中小股东难免会有"利益输送"的担忧。

另一个争议点在于税务合规性。有财税专家指出,如果这些高管未就利息优惠部分足额纳税,可能涉嫌偷漏税。不过考虑到拼多多的上市主体在开曼群岛,实际执行中存在较大的操作空间。

值得玩味的是,这种激励方式正在形成行业潜规则。据统计,2023年已有17家中概股公司采用类似方案,总金额超过50亿元。监管层是否会出手规范,可能成为影响行业走势的关键变量。

结语:拼多多这波7亿无息借款的操作,本质上是在现有法规框架下的创新薪酬设计。它既反映了企业对核心人才的重视,也暴露出当前税制存在的监管缝隙。随着更多企业跟进,相关制度的完善或许只是时间问题。对于普通投资者来说,关键要看这种激励是否能真正转化为企业竞争力,毕竟最终检验标准的,还是市场业绩这把硬尺子。

关注公众号

关注公众号