2023年银行贷款规模分析:影响因素与未来趋势预测

本文将深入探讨当前银行贷款规模的变化趋势,从宏观经济环境、政策调控、市场需求等维度展开分析,详细解读不同行业贷款投放差异,并揭示银行风险控制策略对规模的影响。文中结合央行最新数据与典型案例,帮助读者全面理解贷款规模背后的逻辑链。

一、银行贷款规模呈现"稳中有增"态势

根据央行2023年二季度金融统计报告,本外币贷款余额已达235.5万亿元,同比增长11.3%。这个数字看起来挺大对吧?但其实仔细分析会发现,==**企业中长期贷款占比提升至63%**==,而个人住房贷款增速则连续8个季度放缓。这里有个数据值得注意:制造业贷款同比增长12%,明显高于全行业平均水平。

分季度来看的话,第一季度新增贷款创下7.1万亿元的历史新高,这里面政策性银行的基建类贷款贡献了35%的增量。不过到了第二季度,随着房地产市场的持续调整,居民部门贷款需求明显减弱,单月新增住户贷款甚至出现负增长的情况。

二、影响贷款规模的四大核心要素

1. ==**经济复苏节奏**==:当PMI指数连续3个月站在荣枯线上方时,企业扩产意愿增强,带动贷款需求。但今年前5个月制造业采购经理指数在49-51之间波动,这种不确定性让很多企业主持观望态度。

2. 货币政策工具箱:央行通过降准、MLF操作等工具向市场释放流动性。比如今年3月那次0.25个百分点的全面降准,估计释放了约5000亿元长期资金。不过要注意的是,现在更强调结构性工具,像支农支小再贷款额度已经扩大到1.8万亿元。

3. 监管红线约束:银保监会设置的"两增两控"指标(小微企业贷款增速、户数双增),直接推动普惠型小微贷款余额突破26万亿元大关。但这也让部分银行在房地产等传统优势领域不得不收缩战线。

4. 市场利率变化:LPR连续6个月保持稳定,1年期3.65%、5年期4.3%的报价利率,使得企业融资成本处于历史低位。不过实际执行中,信用贷利率往往要上浮30-50个基点,这个浮动空间其实直接影响客户的借款意愿。

三、行业贷款分布呈现明显分化

打开各家银行的财报会发现,贷款流向正在发生结构性转变。==**绿色金融贷款增速高达30%**==,特别是光伏、新能源车产业链相关企业,成为银行争抢的优质客户。有个典型案例:某股份制银行对某光伏企业的授信额度,两年内从5亿元飙升到20亿元。

而房地产相关贷款占比已从高峰期的28%降至19%,开发贷审批通过率不足去年同期的60%。不过有个例外领域——保障性租赁住房贷款,反而获得政策倾斜,部分银行专门设立百亿级专项额度。

中小微企业贷款呈现"量升价跌"特点,虽然户均贷款金额从150万降至120万,但客户数量同比增长了40%。这里有个矛盾点:银行既要完成监管指标,又要控制不良率,所以现在流行"小额分散"的授信策略。

四、风险控制如何影响贷款闸门

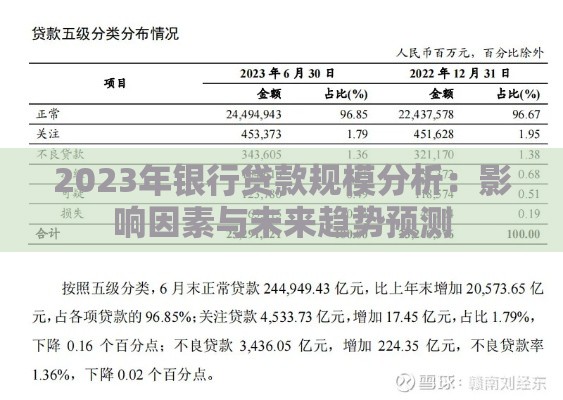

风控部门现在的话语权越来越重,直接反映在两个数据上:==**全行业不良贷款率1.62%**==,较年初下降0.05个百分点;但与此同时,贷款损失准备金却增加了800亿元。这种看似矛盾的现象,其实暴露了银行"既要又要"的困境。

具体操作中,抵押物要求变得更加严格。比如某城商行将厂房抵押率从70%下调到60%,商业用地甚至只给到50%。还有个新趋势是,更多银行开始采用"现金流覆盖法"替代传统的担保模式,这对轻资产科技企业算是利好。

在客户选择上,银行明显向产业链核心企业及其上下游倾斜。有个典型案例:某汽车集团供应链金融业务,带动了27家上下游企业获得贷款,这种"链式授信"模式既能控制风险,又能快速做大规模。

五、未来趋势的三个关键判断

1. 货币政策工具箱可能再加码:考虑到下半年经济复苏压力,预计会有更多定向降准或专项再贷款工具推出。特别是对科技创新、绿色经济领域,优惠力度可能超预期。

2. 数字化审批成为标配:现在国有大行的线上贷款占比普遍超过65%,某股份制银行甚至实现了小微企业贷款"30分钟审批、1小时放款"。这种效率提升直接刺激了贷款需求。

3. 区域分化加剧:长三角、珠三角地区贷款增速持续领跑,而东北、西北地区出现"贷款难"与"放贷难"并存的怪圈。这种地域差异可能会催生差异化的信贷政策。

最后想说的是,贷款规模这个指标就像经济体温计,既反映市场冷暖,也考验银行平衡艺术。特别是现在既要支持实体经济,又要防范系统性风险,这个走钢丝的过程,可能才是未来银行业最大的挑战。

关注公众号

关注公众号