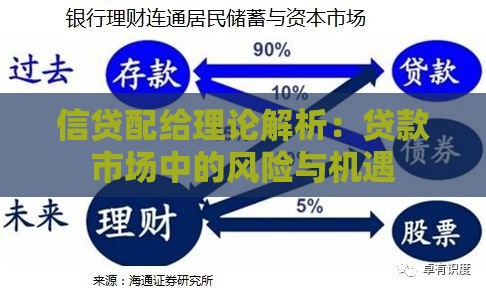

信贷配给理论解析:贷款市场中的风险与机遇

信贷配给理论揭示了金融市场中资金供需失衡的核心逻辑。本文围绕贷款场景,从信息不对称、风险定价、政策干预等角度切入,解析信贷配给的成因及其对借贷双方的影响。通过真实案例与经济学原理的结合,探讨中小企业融资困境、银行风控策略以及突破信贷约束的可行路径,为市场参与者提供决策参考。

一、信贷配给到底是个啥?先搞懂基本概念

哎,咱们先来理清这个专业术语。信贷配给可不是简单的"钱不够分",而是指在特定利率水平下,贷款供给量持续小于有效需求的常态化现象。举个栗子,银行明明账上有钱,却死活不给某些企业放贷,哪怕人家愿意支付更高利息。

这种现象背后藏着三个关键特征:

1. 利率机制失灵:提高利率反而可能减少贷款供给

2. 非价格筛选:银行更看重抵押物、企业规模等硬指标

3. 动态调整:经济下行期配给力度会明显加强

二、银行的钱为啥不往外借?四大核心成因

先说最根本的——信息不对称。银行和借款人就像隔着一层毛玻璃,企业真实的还款能力根本看不清。这种情况下,银行宁愿错杀一千也不放过一个。

再说说逆向选择风险。当利率提高时,正常企业觉得太贵不借了,反而那些准备"赌一把"的高风险企业会继续申请。这就导致贷款质量整体下降,银行当然要收紧口袋。

第三个因素是道德风险。有些企业拿到贷款后,可能偷偷改变资金用途,比如拿去炒股而不是扩大生产。银行监控成本太高,索性减少放贷。

最后是监管约束。资本充足率、存款准备金这些监管指标,就像给银行戴上了紧箍咒。特别是经济不景气时,监管层还会窗口指导,要求控制贷款规模。

三、中小企业为啥总喊贷款难?微观层面的影响

先说个扎心的事实:约60%的小微企业首贷申请被拒,这就是信贷配给的直接后果。银行更愿意服务大客户,毕竟调查成本低、风险可控。

这里有个恶性循环:

? 企业规模小→缺少抵押物→银行不放贷→无法扩大规模→继续缺抵押物

? 财务制度不规范→信息不透明→银行难以评估→直接拒绝申请

不过也有例外情况。比如某些高新技术企业,虽然没固定资产,但凭借专利质押也能获得贷款。这说明创新担保方式能部分破解配给困局。

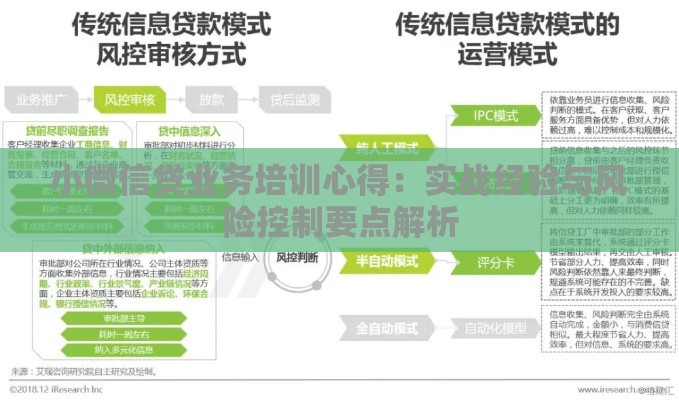

四、银行的日子也不好过?金融机构的两难处境

别以为银行在故意"刁难"企业。其实他们面临着收益与风险的精准平衡:放贷太多可能坏账飙升,放贷太少又完不成利润指标。

现在银行主要用这三板斧应对风险:

1. 设置隐性门槛:比如要求企业存续3年以上

2. 实行贷款承诺:对优质客户预先授信

3. 组合管理:分散行业和地域风险

但实际操作中经常遇到难题。比如疫情期间,很多企业突然符合纾困贷款条件,但银行又担心政策变化带来的不确定性,审批反而更谨慎了。

五、破局之道:多方协作才能打破僵局

对于企业来说,建立透明财务体系是基础功课。现在很多银行推出税务贷、发票贷,其实就是鼓励企业用经营数据换信用。

金融机构方面,正在尝试这些创新:

? 大数据风控:整合工商、司法、水电等30+维度数据

? 供应链金融:依托核心企业信用辐射上下游

? 联合贷款模式:分摊风险的同时扩大覆盖面

政策制定者也没闲着。比如央行推出的普惠小微贷款支持工具,通过提供1.75%的激励资金,引导银行加大投放。不过效果如何,还要看具体执行情况。

六、未来趋势:智能技术改变游戏规则

现在有个新变化值得注意:区块链技术正在重塑信贷流程。通过不可篡改的电子合同和智能合约,能有效降低道德风险,这可能会改变传统的配给逻辑。

另一个突破点是替代数据征信。像跨境电商卖家的平台流水、制造企业的设备物联网数据,这些非传统信息正在成为新的信用评估依据。

不过技术也不是万能的。最近某互联网银行就因为过度依赖算法模型,误判了某产业集群的整体风险,导致区域性抽贷。这说明人机结合才是正确打开方式。

信贷配给这个现象,说到底还是市场机制不完美的体现。破解之道既需要技术革新,也需要制度完善,更需要各方参与者的认知升级。作为贷款市场的参与者,既要理解背后的经济规律,也要主动适应变化,才能在融资困局中找到突破口。

关注公众号

关注公众号