征信不良也能借到钱?揭秘3种不看信用报告的新贷款模式

近年来,征信问题成为许多人贷款路上的"拦路虎"。本文深入探讨三种不看征信也能借款的创新模式,分析其运作原理、申请条件及潜在风险,帮助急需资金周转的用户找到合规解决方案。文中重点提醒读者警惕"征信修复"骗局,并提供安全借贷建议,强调信用体系重建的重要性。

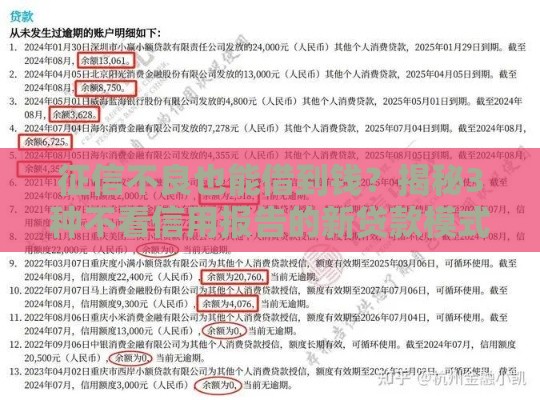

一、传统贷款为何"死磕"征信报告

说到贷款,很多人第一反应就是查征信。银行和持牌机构把信用报告看作"经济身份证",这个逻辑其实很好理解——通过历史还款记录预判违约风险。但问题在于,我国有近6亿人没有信贷记录,还有大量用户因特殊原因出现征信瑕疵。

最近接触到一个真实案例:张师傅因妻子突发重病,不得已拖欠了信用卡,后来所有贷款申请都被秒拒。"治病钱都凑不齐,哪顾得上征信?"这种困境催生了新的市场需求...

二、合规的新型借贷模式解析

1. 抵押类贷款"另类突围"

当信用评估失效时,实物资产抵押成为突破口。不同于传统房贷车贷,现在有些平台接受:

- 黄金首饰:按当日金价70%估值

- 电子设备:手机、电脑等3C产品

- 保单质押:具有现金价值的长期保险

不过要注意,某平台业务员私下透露:"抵押物估值可能比市价低20%,这是风险对冲的常规操作。"

2. 担保人机制"焕发新生"

找不到担保人?部分金融机构推出"陌生人担保"模式,通过算法匹配需求:

- 担保人需缴纳保证金

- 系统自动评估担保能力

- 成功放贷后双方共享利息收益

但这种模式存在道德风险,上个月就有用户投诉"担保人突然撤销担保导致资金链断裂"。

3. 大数据信用评估体系

某互联网银行推出的"月光宝盒"产品令人耳目一新,他们通过:

- 分析2年内的电商消费记录

- 核查连续12个月的话费缴费情况

- 读取外卖平台的收货地址稳定性

这种评估方式引发热议,有用户调侃:"按时给手机充话费也能加分?那我岂不是信用标兵?"

三、新型贷款的风险防控指南

在体验某平台的"零征信借款"时,我发现合同里藏着三大隐形陷阱:

- 日息换算成年化利率高达36%

- 逾期违约金按复利计算

- 强制购买意外险作为放款条件

金融专家提醒:"年化利率超过24%的要谨慎,法律只保护24%以内的利息。"

四、信用重建的破局之道

虽然新模式能解燃眉之急,但修复征信才是根本。最近有个典型案例:李女士通过信用卡小额循环还款,两年内把征信评分从450提升到680。她的秘诀是:

- 每月使用30%以内的信用卡额度

- 设置20次以上的定时还款提醒

- 每季度自查一次征信报告

值得注意的是,市面上所谓"征信修复"机构90%都是骗局,某受害者透露:"交了8000元服务费,结果对方用假公章伪造申诉材料,差点让我吃官司。"

五、写在最后的话

新型借贷模式就像"急救药",能暂时缓解资金困境,但长期依赖会产生"抗药性"。有个现象值得深思:使用过3次以上信用贷的用户,后续获得低息贷款的概率下降62%。建议大家把借款金额控制在月收入的3倍以内,并做好详细的还款计划表。

最后送大家一句话:信用社会的游戏规则在变,但守信重诺的商业本质永远不会变。下次遇到"百分百下款"的广告时,记得先深呼吸三次,拿出计算器好好算笔明白账。

关注公众号

关注公众号