信贷结构解析:贷款类型、影响因素及优化策略

信贷结构是金融体系运行的核心框架,直接关系到个人和企业的融资效率。这篇文章将深入探讨信贷结构的组成要素,拆解个人消费贷、企业经营贷等常见贷款类型的运作逻辑,分析政策调控、市场供需对信贷资源配置的影响,并给出优化信贷结构的实用建议。全文通过真实数据与案例,帮助读者全面理解信贷市场的运行规律。

一、信贷结构到底是个啥?

说到信贷结构啊,咱们可以把它想象成金融系统的"骨架"。简单来说就是银行等金融机构发放的各种贷款之间的比例关系。比如说个人房贷占多少、小微企业贷占多少,这些不同贷款类型的组合方式,直接决定了资金的流向效率。

根据央行2023年数据,我国企业贷款占比稳定在60%左右,但有个现象值得注意——中长期贷款增速比短期贷款快2.3个百分点。这说明啥?可能意味着企业更倾向于长期投资,或者银行在调整风险敞口。不过话说回来,这种结构变化会直接影响实体经济的活跃度。

二、贷款类型大盘点

现在的信贷市场就像个"百宝箱",各种贷款产品让人眼花缭乱。咱们先理清楚几个主要类别:

※ 消费类贷款:房贷、车贷、信用卡分期,现在连装修贷、教育贷都成了香饽饽

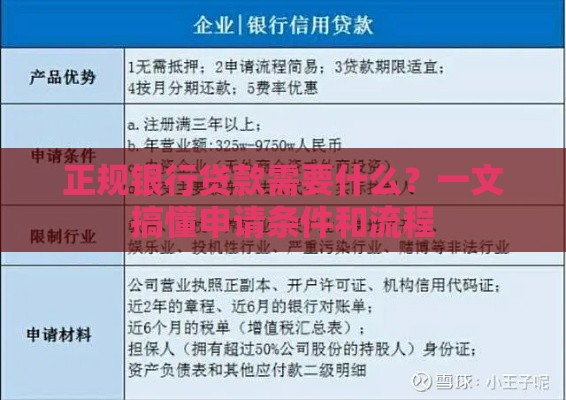

? 经营类贷款:企业流动资金贷款、固定资产贷款,还有针对小微企业的税贷、发票贷

? 三农贷款:农机购置补贴贷款、农产品质押贷款

? 政府项目贷款:棚改贷、PPP项目专项融资

举个实际例子,某股份制银行2022年的年报显示,他们的个人经营贷余额同比暴涨45%,而传统房贷只增长了8%。这个转变背后,既有政策引导的影子,也反映出银行在寻找新的利润增长点。

三、影响信贷结构的四大推手

信贷结构可不是一成不变的,它就像个敏感的"晴雨表",受多种因素牵动:

1. 货币政策这只"大手":存款准备金率下调0.5%,可能释放上万亿资金,这些钱流向哪些领域,监管层可是有指挥棒的

2. 市场需求变化:去年新能源汽车销量暴增,相关产业链贷款申请量直接翻倍

3. 风险控制要求:房地产贷款集中度管理制度出台后,开发贷占比被严格卡在25%红线内

4. 技术创新驱动:大数据风控普及后,纯信用贷款占比从15%提升到28%

记得2020年疫情刚爆发那会儿吗?监管紧急要求银行增加抗疫专项贷款,结果两个月内医疗行业贷款余额飙升40%,这就是政策调控立竿见影的效果。

四、优化信贷结构的三大妙招

要让信贷结构更健康,可不是简单做加减法。这里有三个经过验证的策略:

※ 精准滴灌代替大水漫灌:某城商行运用产业链金融模式,把贷款坏账率从2.1%降到0.8%

? 动态调整产品结构:当发现小微企业用款周期缩短,及时推出"随借随还"类产品

? 科技赋能风险识别:引入工商、税务、水电等多维度数据,建立更精准的客户画像

举个反面案例,某国有大行前些年过度依赖房贷业务,结果遇到楼市调控,全年利润直接缩水12%。这个教训告诉我们,鸡蛋不能放在一个篮子里,信贷结构多元化太重要了。

五、未来年信贷市场新趋势

盯着现在的数据还不够,咱们得往前看。根据国际清算银行的最新预测,这几个趋势值得关注:

1. 绿色信贷年均增速可能突破25%,碳减排支持工具将成新标配

2. 数字供应链金融规模有望突破50万亿,应收账款融资会迎来爆发期

3. 针对新市民的金融服务产品将增加3-5倍,涵盖租房、创业等多个场景

4. 跨境贸易融资数字化转型加速,区块链技术应用覆盖率或达60%

举个例子,某外资银行最近推出的"碳排放权质押贷款",企业用碳配额就能贷款,这放在年前根本不敢想。所以说,信贷结构优化永远在路上,关键是要紧跟时代脉搏。

说到底,信贷结构就像金融体系的"血液循环系统",只有保持各部分的动态平衡,才能让经济肌体充满活力。无论是借款人还是放贷机构,都需要在这个大框架下找到自己的最优解。毕竟,钱往哪里流,机会就在哪里生长。

关注公众号

关注公众号