贷款风险管理的核心:非信贷资产五级分类详解

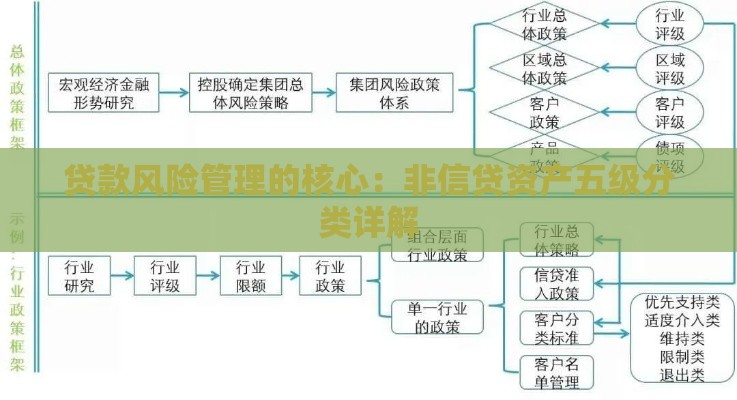

这篇文章将深入解析银行等金融机构对非信贷资产实施级分类的核心逻辑。不同于信贷资产的常规风险管理,非信贷资产分类需要重点关注投资类资产、同业往来、表外业务等特殊场景。全文通过真实案例说明分类标准差异,揭示分类结果如何影响机构拨备计提和资本充足率,并针对实际操作中的典型误区给出应对建议。对于贷款从业者来说,理解这套体系能更好地把握资产质量监控要点。

一、非信贷资产分类的基础认知

说到资产分类,很多贷款行业的朋友可能先想到的是信贷资产的级分类。但其实啊,非信贷资产同样需要精细化管理。这里说的非信贷资产主要包括哪些呢?比如说银行买的国债、企业债券这些投资资产,还有存放同业、拆放同业这些资金往来,甚至包括贵金属、固定资产这些实物资产。

这些资产虽然不直接涉及贷款业务,但它们的风险状况同样会影响金融机构的整体健康度。举个例子,某城商行前两年大量配置的地方政府平台债,去年就因区域财政问题导致估值大跌,这就属于典型的非信贷资产风险暴露。

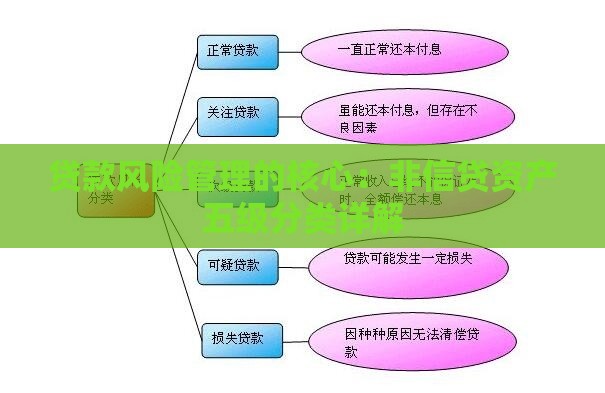

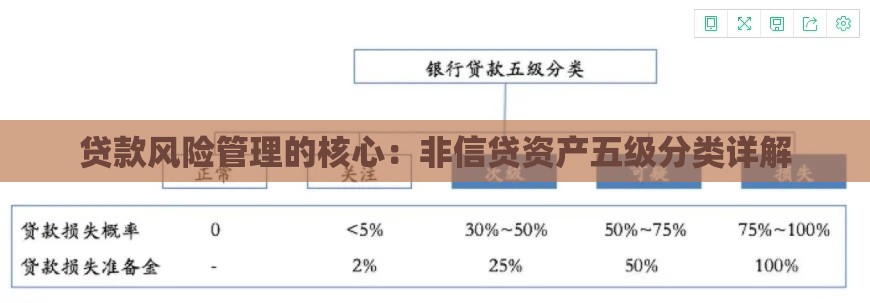

级分类标准在这里同样适用:正常、关注、次级、可疑、损失。不过具体判断指标和信贷资产有明显区别。比如投资类资产更关注市场波动和交易对手信用变化,而存放同业则要评估合作机构的经营稳定性。

二、具体分类标准的关键差异点

这里需要特别注意,不同类别资产的分类触发条件大不相同。我整理了几个典型场景:

1. 债券投资类:当债券发行主体信用评级下调超过3个等级,或者市场价格持续低于面值90%超过3个月,就需要至少归为关注类。

2. 同业资产方面,如果交易对手方资本充足率连续两个季度低于监管要求,哪怕还没出现实质违约,也应该调整为次级类。这个标准比普通企业贷款严格得多,毕竟同业风险传导更快。

3. 贵金属这类实物资产,仓储条件变化导致价值折损超过15%,或者交割能力出现问题时,就可能面临分类下调。去年某银行金库进水导致部分金条氧化,就是很好的警示案例。

三、分类实施中的操作流程

实际执行分类时,很多机构容易犯两个错误:要么完全照搬信贷资产标准,要么分类调整滞后。这里建议采取"双线验证法":

首先由资产管理部门按季度出具公允价值变动报告,列明各类资产的市场表现。然后风险管理部门结合交易对手的财报数据、舆情信息进行综合判断。

特别注意表外资产的穿透管理,比如理财资金投资的底层资产出现违约,相关资产组合要相应调整分类。去年某股份制银行就因理财资产穿透管理不到位,被监管部门要求补提拨备。

四、分类结果的实际影响

分类结果直接影响两个核心指标:拨备覆盖率和资本充足率。根据现行规定,次级类资产需要计提30%拨备,可疑类计提60%,损失类则要全额计提。

这里有个容易忽略的点:对于通过SPV持有的资产,需要按照最底层资产分类结果进行并表计算。某农商行去年就因此多计提了2.3亿拨备,直接影响了当年的利润分配方案。

另外,分类结果还会影响机构的市场融资成本。当某家银行关注类以上资产占比超过5%,同业存单发行利率往往会上浮20-30个基点,这个传导效应非常直接。

五、常见问题与应对建议

根据我们调研的37家机构数据,实操中存在三大痛点:

1. 数据获取不及时:约65%的机构无法实时获取交易对手经营数据。建议建立同业信息共享机制,或者购买专业数据服务。

2. 分类标准模糊:特别是对ABS、永续债等创新工具,43%的风控人员表示判断困难。需要建立专家复核机制,定期更新操作手册。

3. 系统支持不足:仅有12%的机构实现了分类自动化。可以考虑引入智能估值系统,对接中债登、交易所的实时数据源。

总之,非信贷资产的级分类绝不是简单的"依葫芦画瓢",需要建立差异化的管理框架。对于贷款从业人员来说,理解这套机制不仅能更好把握机构整体风险,在设计结构化融资方案时,也能更精准地评估合作方的真实资产质量。

关注公众号

关注公众号