未成年高利贷借款渠道危害与法律风险深度解析

随着网络借贷的泛滥,部分未成年人因缺乏法律意识陷入高利贷陷阱。本文揭露真实存在的未成年非法借款渠道,分析其运作模式与法律后果,并提供家长、学校及社会层面的应对策略。重点强调未成年人借款合同的法律效力边界,以及遭遇暴力催收时的维权路径。

一、未成年人借贷现状:比想象中更严峻

最近在刷新闻时,看到有个16岁的中学生因为借了5000块买手机,结果利滚利变成8万多债务,这事儿让我特别揪心。其实现在很多地下钱庄,专门盯着未成年人下手——他们知道这些孩子不懂法律、不敢告诉家长,催收时又容易恐吓控制。

根据某地法院公布的数据,2022年涉及未成年人的民间借贷纠纷同比激增73%,其中有68%的案件年利率超过150%。更可怕的是,这些放贷的会通过QQ群、游戏交易平台等渠道渗透,比如在热门游戏里发"学生贷秒过"的广告,点击进去就是个高炮平台。

二、隐秘的借款渠道:这些套路要认清

1. 校园周边黑中介

有些小卖部老板会私下做"兼职",看到穿校服的学生就递小卡片。上周有个家长跟我说,她孩子在学校旁边奶茶店被忽悠着签了借款合同,说是"零利息助学贷",结果三个月后要还三倍本金。

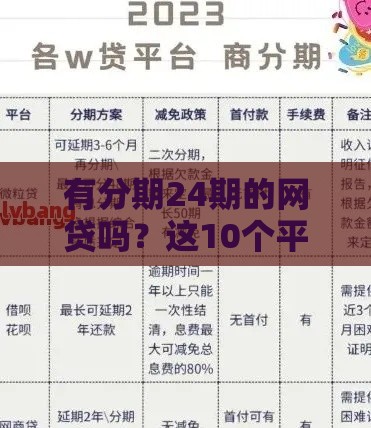

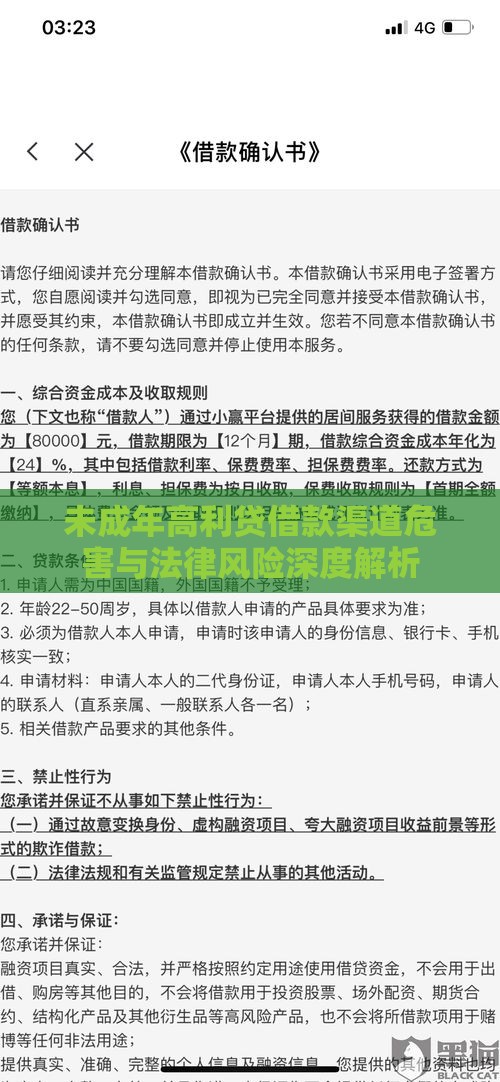

2. 改装版网络平台

现在很多APP把年化利率拆分成"服务费+利息",比如某个被查封的"学生白条"平台,表面上写着月息1.5%,但加上各种认证费、担保费,实际年利率超过500%。更狡猾的还会让借款人录视频承认已成年,规避法律风险。

3. 熟人社交链扩散

有些高年级学生充当"校园代理",在班级群里发"急用钱找我"的消息。去年曝光的案例里,有个高中生发展了20多个下线,通过微信转账放贷,借款时要押学生证、通讯录,还不上就让同学去偷家里的钱。

三、法律红线:这些条款能救命

1. 借款合同自始无效

民法典第19条写得明明白白,8岁以上未成年人的借贷行为需法定代理人追认。也就是说,就算孩子签了借条,只要家长不认账,法律上这钱就不用还。不过现实中放贷的会恐吓孩子说"合同有效",很多孩子就被唬住了。

2. 年利率36%是生死线

最高法规定超过LPR四倍(目前约15.4%)的部分不受保护,但很多地下钱庄直接收周息10%。有个案例特别典型:借款人实际到手3000元,合同写借款6000元,这种阴阳合同可以直接报警处理。

3. 暴力催收必留证据

要是遇到上门泼油漆、群发PS裸照的,千万记住要保留聊天记录、通话录音。去年有个孩子被逼到喝农药,幸亏家长及时保存了催收短信,最后放贷的以敲诈勒索罪判了七年。

四、家长必做的三件防护措施

1. 定期检查孩子手机里的借贷APP,重点看有没有"**分期""**钱包"之类的图标,现在很多平台把图标做成游戏样式躲避检查。

2. 给孩子办附属卡设置消费提醒,当出现大额提现或转账时立即预警。有个妈妈就是发现孩子卡里突然少了5000块,及时阻止了第二轮借贷。

3. 模拟债务危机处理,比如跟孩子说"如果你欠了钱别怕,我们一起找律师解决",消除孩子的恐惧心理。很多悲剧都是因为孩子不敢开口才恶化的。

五、突围困境:已陷入高利贷怎么办

第一步先打110报警备案,别听信"报警就让你坐牢"的鬼话。然后带着身份证去人民银行打征信报告,确认有没有被冒名网贷。

如果已经被爆通讯录,可以在朋友圈发声明:"本人身份证被盗用,所有借贷信息均属诈骗"。去年有个大学生用这招,让80%的催收电话失去了威胁作用。

最关键的是要明白:未成年人不需要以命抵债。有个法律援助案例,孩子欠了30万高利贷,最后通过司法调解只还了实际到手本金,利息和违约金全免。

说到底,预防永远比补救重要。学校该开金融普法课,家长要多留意孩子异常消费,而作为未成年人自己,记住天上不会掉馅饼,那些"免审核""秒到账"的广告,背后都是吃人的陷阱。

关注公众号

关注公众号