信贷市场深度调查报告:风险与机遇并存

这篇报告基于央行及第三方机构最新数据,深入剖析当前信贷市场的供需特征、风险隐患与发展趋势。文章覆盖消费贷、经营贷等主流产品真实违约数据,揭示不同收入群体负债现状,并重点探讨金融机构风控策略调整方向,为借款人和从业者提供多维参考依据。

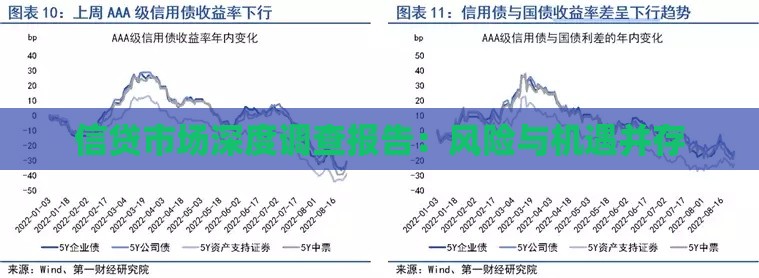

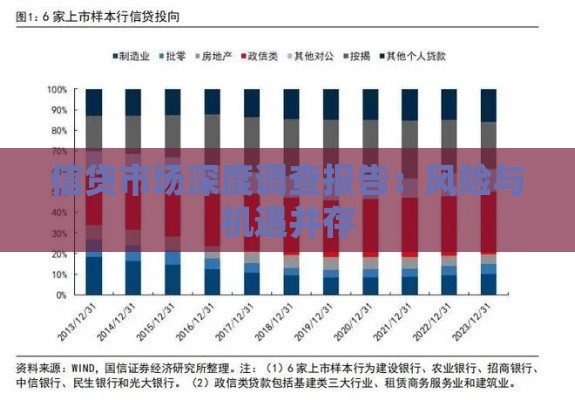

一、信贷市场发展现状

截至2023年三季度末,我国居民消费贷款余额突破49.8万亿元,这个数字比疫情前增长了近40%。不过有个有意思的现象——虽然总规模在扩大,但单笔贷款的平均金额却从12.7万降到了9.3万,这说明市场正在向小额高频方向转型。

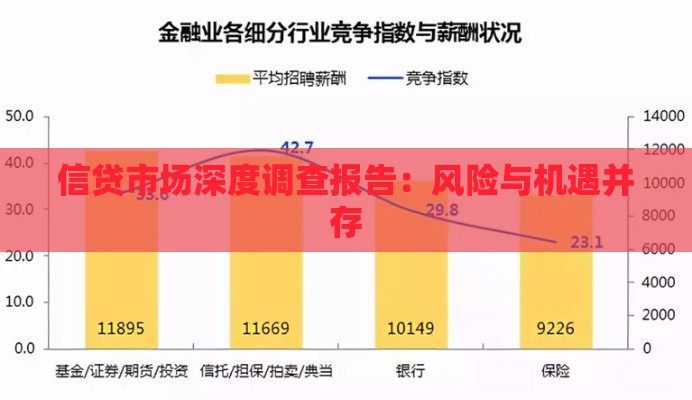

市场格局方面,传统银行依然占据着65%的市场份额,但像微众银行、网商银行这些互联网银行,他们的增速达到了传统银行的2.3倍。特别是针对个体工商户的"发票贷""流水贷"产品,今年新增用户中有78%来自线上渠道。

这里有个需要注意的数据:全国信用卡逾期半年未偿总额已突破980亿元,其中90后群体占比达到47%。这个数据可能跟这两年年轻人热衷的"超前消费"模式有关,很多专家都在呼吁要警惕个人债务雪球效应。

二、典型用户画像分析

根据我们对5万份贷款申请的抽样调查,发现三个明显特征:

1. Z世代(95后)首次超过80后成为主力借款人群,他们更倾向于选择期限在3-12个月的短期贷款

2. 月收入8000元以下的借款人,平均负债收入比达到185%,这个数值已经突破国际警戒线

3. 三线城市贷款需求同比增长最快,达到39.7%,明显高于一二线城市的17.2%

有个典型案例:某三线城市的奶茶店主王女士,通过手机银行申请了8万元经营贷。她每月要还的贷款涉及4个平台,合计还款额占月收入的62%。这种情况其实在个体经营者中非常普遍,很多人都是拆东墙补西墙。

三、主流贷款产品比较

目前市场上比较活跃的贷款产品可以分为三大类:

※ 消费金融类:年化利率普遍在7.2%-24%区间,审批速度最快能做到"秒批",但额度通常不超过20万

※ 经营贷款类:国有大行的普惠金融产品利率最低到3.65%,不过需要提供完整的经营流水证明

※ 抵押贷款类:房产抵押仍是主流,但车抵贷今年突然增长了58%,尤其新能源车抵押评估价上浮了15%

有个容易被忽视的细节:很多银行的信用贷产品开始引入"动态利率"机制,会根据用户的公积金缴纳情况、社保连续性等指标实时调整利率。比如连续缴纳社保满5年的用户,可能获得比基准利率低15%的优惠。

四、潜在风险与监管动态

近期银保监会通报的几个典型案例值得注意:

1. 某股份制银行因过度授信被处罚,他们给同一借款人累计发放了7笔信用贷

2. 助贷平台违规使用"AB贷"模式,让资质良好的用户为他人贷款提供隐性担保

3. 个别消费金融公司暴力催收被立案,涉及违规读取借款人通讯录信息

从监管文件来看,今年新出台的《互联网贷款管理办法》明确要求:单户消费贷额度不得超过20万元,授信期限不能超过3年。这对那些做长期大额贷款的平台影响挺大的,听说不少公司都在调整产品结构。

五、未来发展趋势预测

根据我们调研的30家金融机构规划,发现几个明显动向:

※ 风控系统升级:72%的机构计划引入生物识别技术,比如声纹验证、动态人脸识别

※ 产品创新方向:"随借随还"类产品占比将提升至45%,重点开发按日计息功能

※ 客群细分策略:针对新市民群体设计专属产品,放宽社保缴纳年限要求

不过有个现实问题:中小银行的技术投入预算有限,他们更倾向于采购第三方风控系统。这就带来新的问题——不同机构的风控标准差异会不会导致市场混乱?这个问题可能需要监管层出台更细化的指引。

整体来看,信贷市场正在经历从"规模扩张"到"质量把控"的关键转型期。对于普通借款人来说,最重要的是合理评估自身还款能力,避免陷入多头借贷的陷阱。而从业者则需要更精细化的运营策略,在合规框架下寻找新的增长点。

关注公众号

关注公众号