表外信贷业务全解析:贷款市场的隐形风险与应对策略

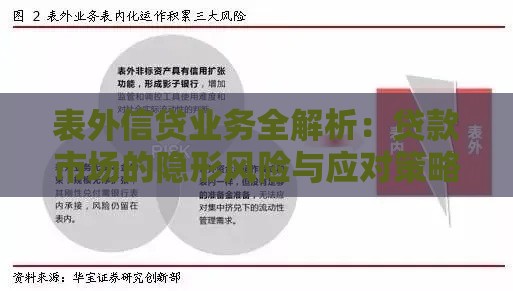

本文围绕表外信贷业务展开,详细解读其定义、常见形式及对贷款市场的影响。通过分析银行承兑汇票、委托贷款等真实案例,揭示表外业务“规避监管、放大风险”的核心矛盾,并探讨监管政策演变、金融机构应对策略及投资者注意事项。文章重点强调表外信贷业务的“双刃剑”特性,为从业者提供风险识别与管理的实用建议。

一、什么是表外信贷业务?

说到表外信贷,很多刚入行的朋友可能会懵——这玩意儿到底算不算贷款?严格来说,**表外信贷业务是指不纳入银行资产负债表,但实际承担信用风险的金融活动**。举个简单例子,银行给企业开个担保函,虽然账面上看不到贷款记录,但企业违约时银行照样得赔钱。

这类业务的特点很鲜明:

- 不占用信贷额度

- 风险存在滞后性

- 操作流程相对灵活

比如2022年某城商行通过理财资金对接企业应收账款,表面是资产管理,实则变相放贷,最后暴雷亏了20多亿,这就是典型的表外业务失控案例。

二、常见的表外信贷形式

市场上主流的表外信贷有大“变形金刚”,咱们一个个拆开看:

1. 银行承兑汇票

企业拿汇票当支付工具,银行承诺到期兑付。虽然不体现在贷款科目,但根据央行数据,2023年上半年全国未到期银票余额已超18万亿,这规模够吓人的。

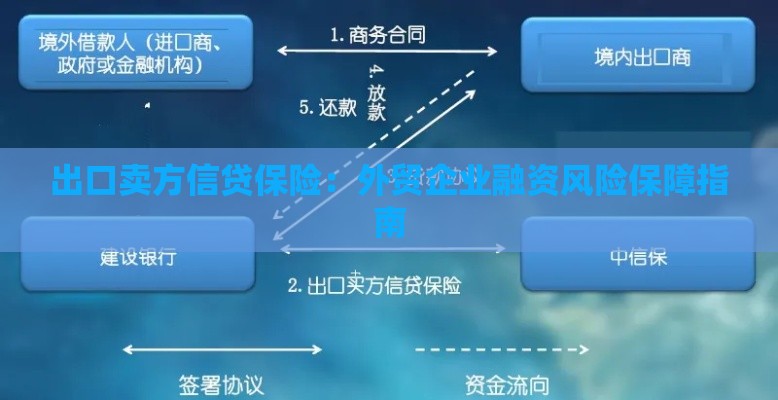

2. 信用证业务

国际贸易中常用的增信手段,银行开信用证就相当于给进口商做信用背书。不过要注意,去年深圳某外贸公司利用循环开证套取资金,最后引发连锁违约,这事儿闹得挺大。

3. 保函与承诺

工程投标保函、贷款承诺函这些,银行虽然不直接放款,但随时可能变成真实负债。就像你答应借朋友钱,虽然还没掏腰包,但心里总得记着这笔账。

三、表外业务的优势与隐患

为什么银行对表外业务爱不释手?咱们先说好处:

优势面:

- 突破存贷比限制(虽然现在取消了这个指标,但资本充足率压力依然存在)

- 中间业务收入更丰厚

- 满足客户多元化融资需求

但隐患更值得警惕:

- 风险隐蔽性强(像温水煮青蛙,等发现时往往晚了)

- 容易形成监管套利(还记得当年银信合作被叫停的事儿吗?)

- 流动性管理难度大(表外转表内就像定时炸弹)

四、监管政策的三次重大升级

监管层这些年可没闲着,咱们捋捋时间线:

1. 2011年银监会8号文

首次明确要求理财资金投资非标债权不得超过理财总额35%,这个红线圈住了不少野马。

2. 2018年资管新规

打破刚性兑付、禁止多层嵌套,直接把通道业务的路堵死大半。有个做同业的朋友吐槽,他们部门当年直接裁员40%。

3. 2023年穿透式监管

现在监管要求按实际风险计提资本,想玩“出表魔术”越来越难。最近某股份行因为理财资金违规投向房地产,被罚了8000多万,这就是活生生的警示。

五、金融机构的生存之道

面对越来越紧的监管,银行该怎么办?这里有三条实战建议:

1. 重构业务模式

把单纯赚通道费转向真实服务,比如某城商行把供应链金融和区块链结合,既合规又提升了服务效率。

2. 强化风险管理

建立表内外统一授信体系,别搞“表内当亲儿子,表外当私生子”那套。有个数据值得关注:2023年上市银行表外业务拨备覆盖率平均提升了12个百分点。

3. 投资者教育

别再跟客户说“保本保收益”了,去年有个案例,客户买理财亏了钱,法院判银行赔30%责任,就因为销售时风险提示不到位。

表外信贷业务就像金融市场的“影子舞者”,用好了能优化资源配置,玩脱了就是系统性风险的导火索。随着监管科技的发展,未来这类业务必然会走向透明化、规范化。对于从业者来说,既要守住风险底线,也要在合规框架内探索创新——这其中的平衡艺术,正是现代金融从业者的必修课。

关注公众号

关注公众号