出口信贷的核心特点与适用场景分析

出口信贷是国际贸易中常见的融资工具,主要用于支持本国企业出口商品或服务。它的最大特点在于==**政府背书、长期低息和风险共担**==,能够有效降低买卖双方的资金压力。本文将详细拆解出口信贷的运作模式、利率优势、担保机制等核心特点,并结合实际案例说明其适用场景及潜在风险,帮助外贸企业更好地利用这一金融工具拓展海外市场。

一、为什么说出口信贷是"带护盾"的贷款?

说到出口信贷啊,咱们得先明白它的"后台"有多硬。这类贷款通常由==**国家政策性银行(比如中国进出口银行)或政府支持的金融机构**==直接发放,有些项目甚至需要经过商务部备案。举个实例,某工程机械企业向非洲出口价值2亿美元的设备,就是通过进出口银行拿到了15年期的贷款。

这种政府背景带来的好处很明显:

1. 买家违约时,出口信用保险能覆盖90%以上的损失

2. 贷款审批会综合考虑国家外交政策

3. 遇到贸易纠纷时,政府层面可能介入协调

不过要注意,虽然背靠政府,但企业资质审查依然严格,特别是对出口商品的==**国产化率**==有硬性指标,一般要求达到60%以上。

二、利息能低到什么程度?

大家最关心的利率问题,这里有个对比:普通商业贷款年利率可能在5%-8%,而出口信贷可以做到2%-4%。不过这个优惠是有代价的——贷款期限必须足够长,通常5年起,最长见过20年的案例。

利率优惠的关键在于:

- 政府贴息:财政部每年会划拨专项补贴资金

- 资金成本低:政策性银行通过发行主权债券融资

- 风险溢价分摊:出口信用保险机构承担部分成本

但要注意,低息不等于免费!某家电企业就曾因汇率波动,实际还款成本反而增加了12%,这个后面会详细说。

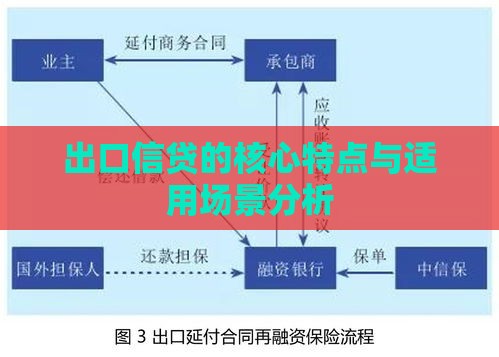

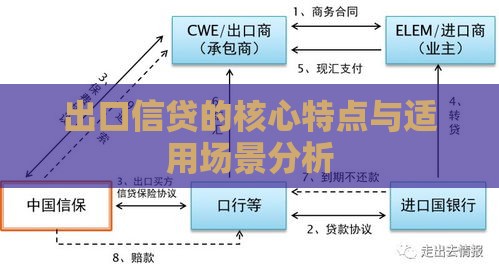

三、复杂的风险分担机制怎么运作?

出口信贷的风险管理堪称"铁三角"模式:

1. 贷款银行承担信用风险

2. 保险公司覆盖政治风险

3. 出口商自留商业风险

比如某油气项目在东南亚遭遇政府更迭,就是靠中国信保赔付了85%的损失。

这里有个容易忽略的细节:主权担保不等于零风险。2018年某南美国家债务违约,导致3家中国企业的出口信贷变成坏账,这说明再完善的机制也需要动态风险评估。

四、什么样的企业最适合申请?

从我们接触的案例来看,以下三类企业获批率最高:

√ 大型成套设备出口商(单笔合同超500万美元)

√ 对外承包工程企业(特别是EPC总包项目)

√ 高新技术产品制造商(需提供专利证明)

有个反面教材:某食品出口商想申请出口信贷,结果因产品附加值低被拒,后来改做供应链金融才解决资金问题。

五、申请流程中的"隐形门槛"

虽然政策文件写的申请条件很明确,但实操中会遇到这些"隐藏关卡":

1. 预付款比例:通常要求买方支付15%-20%首付款

2. 国别限额:对高风险国家设有年度授信上限

3. 保险免赔额:前6个月风险要企业自行承担

有个小技巧:提前准备好第三方机构出具的可行性报告,能显著加快审批速度,某光伏企业因此提前45天拿到贷款。

六、容易被忽视的三大风险点

最后提醒大家注意这些"坑":

1. 汇率锁定期限:建议使用货币互换工具,某车企就因卢布暴跌多还了300万美元

2. 法律适用条款:务必约定适用中国法律,曾有企业因接受英国法导致诉讼失败

3. 宽限期陷阱:前2年可能只需还息,但本金还款压力会集中爆发

记住,出口信贷是双刃剑,用好了能撬动大市场,用不好反而会成为财务负担。

总结来说,出口信贷就像为企业出海配备的"救生艇",既有政府护航的优势,也需要掌舵人具备风险意识。建议企业在申请前做好三件事:评估买方资质、测算汇率波动空间、预留风险准备金,这样才能真正发挥这种特殊贷款的价值。

关注公众号

关注公众号