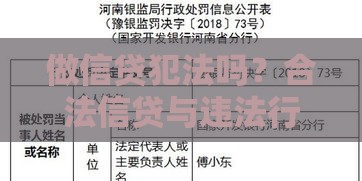

做信贷犯法吗?合法信贷与违法行为的核心区别解析

信贷本身是合法的金融活动,但操作不当可能涉及违法风险。本文将从合法信贷的边界、常见违法行为类型、法律后果和风险防范建议四个维度,通过真实案例和法规解读,帮助读者明确信贷业务中的法律红线。文中将重点分析高利贷、非法集资、暴力催收等典型违法场景,并提供合规开展信贷业务的实用建议。

一、信贷业务合法性的核心边界

首先得明确,信贷本身是国家支持的金融行为。就像开餐馆需要食品经营许可证一样,放贷资质就是信贷业务的入场券。根据《银行业监督管理法》,只有持牌金融机构(银行、消费金融公司等)和经地方金融监管部门批准的小贷公司才能合法经营放贷业务。

这里有个容易混淆的点:

个人之间的民间借贷是否违法?根据最高人民法院规定,年利率不超过24%的私人借款受法律保护,超过36%的部分无效。但如果是以营利为目的的职业放贷,比如张三长期向不特定人群放贷几十次,这就可能被认定为非法经营罪。

二、必须警惕的5类违法信贷行为

在实际操作中,这些行为最容易踩雷:

1. 无证经营:没有金融牌照却通过APP、微信群大规模放贷

2. 高利转贷:从银行低息贷款再高价转借他人

3. 暴力催收:包括电话轰炸、PS侮辱图片等软暴力

4. 套路贷:故意制造违约陷阱侵占财产

5. 非法集资:以理财名义吸收公众资金用于放贷

比如2021年杭州某公司通过"借款中介"模式,实际年利率达380%,最终主犯被判有期徒刑7年。这类案例的关键违法点在于利率超限和经营模式违法双重叠加。

三、违法信贷的三大法律后果

一旦被认定违法,可能要承担:

? 刑事责任:非法经营罪最高可判15年

? 民事赔偿:需返还超额利息和赔偿损失

? 信用惩戒:纳入征信黑名单影响个人发展

特别要注意的是,现在很多违法信贷会伪装成"服务费""咨询费"。但根据最新司法解释,这些变相收费都会被计入综合年化利率核算。2023年广东某法院就判决一起将"会员费"计入利率的案件,最终认定实际利率超标。

四、安全开展信贷的4个实操建议

对于从业者或借款人,这些建议能有效避坑:

1. 核实机构是否持有金融许可证或地方金融批文

2. 借款合同必须明确综合年化利率计算方式

3. 留存完整的资金流水凭证和沟通记录

4. 遇到纠纷优先通过金融调解中心协商解决

有个实用技巧:可以登录中国人民银行官网的"行政许可目录"查询持牌机构名单。如果是小贷公司,记得核对省级金融监管部门的公示信息,很多山寨平台会伪造备案编号。

五、特殊场景的法律风险提示

有些看似合法的操作其实暗藏风险:

? 通过信用卡套现进行转贷:可能构成高利转贷罪

? 使用境外服务器开展网贷:仍受国内法律管辖

? 员工参与违法放贷:可能被认定为共同犯罪

举个例子,2022年上海某公司技术总监,明知平台从事套路贷仍负责系统维护,最终被判处3年有期徒刑。这说明在信贷产业链中,任何环节的参与者都可能承担连带责任。

总结来说,信贷业务就像开汽车,持证上路、遵守交规就能合法运营。核心要把握利率合规、资质合法、手段正当三个原则。建议从业者定期参加金融法律培训,借款人遇到问题及时拨打12378银保监投诉热线,共同维护健康的信贷环境。

关注公众号

关注公众号