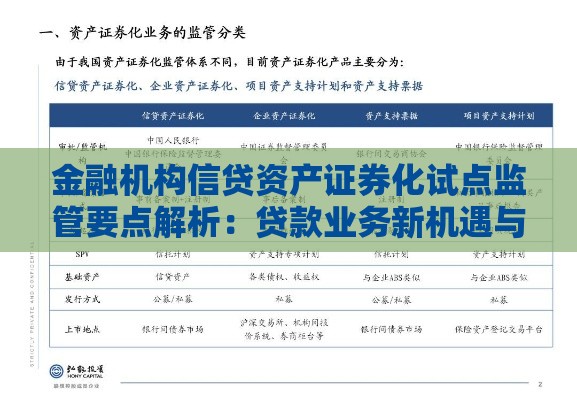

金融机构信贷资产证券化试点监管要点解析:贷款业务新机遇与挑战

本文将深入解读《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》的核心内容,围绕贷款业务场景,分析试点机构准入标准、基础资产筛选规则、风险隔离机制等关键环节。通过拆解信息披露要求、信用评级规范、投资者保护措施等实操要点,帮助从业者把握政策红线与业务创新空间。

一、试点范围与准入门槛到底怎么定?

先说清楚,这个办法可不是所有金融机构都能参与的。首先必须是持牌机构,比如商业银行、消费金融公司这些,而且得满足连续三年盈利的硬指标。特别是对贷款业务规模有要求——个人消费贷款存量至少50亿元,小微企业贷款要超过30亿元。

这里有个容易忽略的点:试点机构必须建立专门的资产证券化事业部,不能随便找外包团队操作。去年就有家城商行因为用第三方机构做底层资产尽调,直接被暂停试点资格。

二、什么样的贷款能打包成证券化产品?

不是所有贷款都能装进资产池的,监管列了个负面清单:

1. 剩余期限不足6个月的短期贷款

2. 借款人存在当前逾期的债务

3. 涉及诉讼或仲裁的债权

4. 关联方交易形成的贷款

5. 利率超过LPR4倍的消费贷

特别要注意的是,同一借款人的贷款占比不能超过资产池总规模的0.5%。比如你打包10亿的资产包,单个借款人的贷款最多只能有500万。实际操作中很多机构卡在这条,需要提前做好分散度管理。

三、风险隔离机制必须玩真的

这里监管用了两个杀手锏:真实出售和破产隔离。简单说,金融机构必须把贷款债权完全转移给SPV(特殊目的载体),不能搞什么回购协议之类的抽屉合同。

去年某股份制银行就栽在这点上,他们在协议里加了条"优先回购条款",结果被银保监会认定风险隔离不彻底,整个项目被迫终止。现在监管要求SPV必须独立开户、独立核算,连办公场地都不能和发起机构在同一楼层。

四、信息披露不能打马虎眼

这时候你可能会想,信息披露到底要披露哪些内容?其实办法里规定得很详细:

- 底层贷款的地区分布(精确到地级市)

- 前十大借款人行业集中度

- 早偿率历史数据(至少3年)

- 利率浮动机制说明

- 催收机构资质证明

最狠的是要求逐笔披露逾期90天以上的贷款明细,包括借款人脱敏信息、逾期原因、抵押物情况等。这对很多机构的IT系统都是大考验,毕竟要实时抓取这些数据可不容易。

五、投资者保护不只是说说而已

监管这次搞了个新花样——强制风险自留。发起机构必须持有不低于5%的次级档证券,且持有期限不得短于2年。这招直接把机构和投资者绑在一条船上,想甩锅可没门了。

还有个容易踩雷的点:不能向风险承受能力不匹配的投资者销售。比如把AA级的产品卖给只能买AAA级的养老基金,这种情况现在查到就是百万级罚单。去年就有家信托公司因此被暂停业务资格半年。

六、贷后管理要贯穿全生命周期

别以为资产出表了就万事大吉,办法明确规定发起机构要持续监测资产表现。特别是出现以下情况必须启动预警:

- 单月早偿率超过历史均值2倍

- 同一地区逾期率连续3个月上升

- 前三大行业集中度突破40%

这里有个真实案例:某汽车金融公司的ABS产品,因为二手车价格暴跌导致抵押物贬值,他们按监管要求提前启动增信措施,避免了投资者损失,反而获得监管通报表扬。

总之,这个管理办法给信贷资产证券化划了明确的跑道。既要利用证券化工具盘活信贷资源,又要守住不发生系统性风险的底线。对于贷款机构来说,合规是创新的前提,吃透监管规则才能抓住业务增长的新机会。

关注公众号

关注公众号