信贷反欺诈指南:保障贷款安全的实用策略

在贷款行业蓬勃发展的今天,信贷欺诈已成为威胁金融安全的重要隐患。本文将深入剖析信贷欺诈的常见手段,从个人防范到机构风控,结合真实案例与技术手段,提供一套可操作的防欺诈方案。文章重点覆盖身份验证、大数据监测、行业联防等核心环节,帮助借款人和从业者共同构建安全的信贷环境。

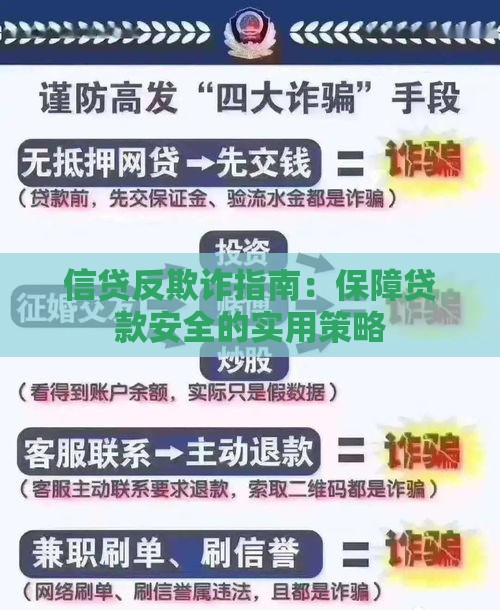

一、信贷欺诈的三大典型套路

先说个真实案例吧,去年某消费金融公司发现,同一身份证号竟在3个月内申请了28次贷款,每次填写的单位地址都不一样。这种低级错误背后,暴露的正是信贷欺诈的冰山一角。

目前常见的欺诈手段主要有:

1. ==**身份盗用**==:冒用他人信息申请贷款,特别是利用农村地区老年人身份信息

2. ==**资料造假**==:PS银行流水、虚构工作单位,甚至伪造央行征信报告

3. ==**团伙作案**==:专业黑产团队批量注册手机号,通过养号制造虚假信用记录

记得去年某银行披露的数据吗?他们拦截的欺诈申请中,有43%涉及虚假联系人。骗子往往会编造同事、亲友电话,这些号码要么是空号,要么是同伙接听。

二、个人防范的关键动作

作为普通借款人,咱们得注意这些细节:

- ==**定期查征信**==:别等被冒名贷款了才发现,建议每季度登录央行征信中心查一次

- ==**慎点陌生链接**==:那些"秒批""无视黑白户"的广告,点进去可能就是钓鱼网站

- ==**保护验证码**==:最近出现的新套路,骗子会冒充客服索要动态验证码

有个真实教训:张先生把身份证照片存在手机相册,结果手机中病毒,被不法分子盗用申请了5家网贷。所以啊,重要证件照片用完就得立即删除。

三、金融机构的防控体系

银行和网贷平台现在都怎么防欺诈呢?我了解到的几个硬核技术:

1. ==**人脸识别+活体检测**==:要求申请人做眨眼、转头动作,防止照片/视频攻击

2. ==**设备指纹技术**==:追踪申请设备的型号、位置、操作习惯,识别异常设备集群

3. ==**关系图谱分析**==:比如发现多个申请人的紧急联系人都是同一批号码

某头部平台的风控总监跟我说,他们通过IP地址分析,发现有个网吧在凌晨2-5点集中提交上百份申请。这种异常时空特征,系统会自动触发人工审核。

四、行业联防的破局之道

单打独斗可不行,现在行业里这几个做法值得关注:

- ==**黑名单共享机制**==:多家机构联合建立欺诈数据库,实时同步风险信息

- ==**运营商数据对接**==:核验手机号实名时长、通话记录等隐形信用指标

- ==**司法协作通道**==:对涉案金额超过5万元的欺诈案件,直接移交公安机关

不过这里有个矛盾点:数据共享和隐私保护的边界怎么把握?听说某省正在试点"数据可用不可见"的联邦学习模式,或许是个解决方案。

五、技术手段的实战应用

现在最前沿的反欺诈技术,已经发展到这些层面:

- ==**生物特征识别**==:声纹识别技术能分辨是否是本人说话

- ==**行为序列分析**==:记录用户在申请过程中的操作轨迹,比如修改资料次数

- ==**区块链存证**==:关键申请信息上链,确保数据不可篡改

举个例子,某银行在2022年上线了"微表情识别"系统,通过视频面审捕捉申请人面部肌肉的细微变化,准确率据说能达到78%。

总结来看,信贷反欺诈其实是场持久战。无论是个人提高警惕,还是机构升级风控系统,都需要持续投入。毕竟道高一尺魔高一丈,只有建立动态防御体系,才能真正守护好咱们的金融安全。大家如果有其他防骗经验,欢迎在评论区分享交流!

关注公众号

关注公众号