三农信贷政策解读:助力乡村振兴的金融支持

本文将深入解析三农信贷的核心概念,涵盖政策背景、服务对象、申请流程及常见问题。通过分析农业贷款的特殊性、风险控制手段与乡村振兴政策的关联,帮助农户、合作社及涉农企业了解如何通过信贷工具解决资金缺口,同时提供实操建议避免踩坑。

一、三农信贷到底是什么?

咱们先得搞明白这个专业名词。简单来说,三农信贷就是专门针对农业、农村、农民设计的贷款产品体系。不同于普通商业贷款,它带有明显的政策扶持属性——就像去年我在农村调研时,亲眼见到某县农商行推出的"春耕贷",利率比普通信用贷低了近30%。这类贷款主要服务三类群体:

1. 个体农户(比如需要购买农机具的老张)

2. 农民专业合作社(像李村那个百亩蔬菜种植联合体)

3. 涉农小微企业(比方说做粮食深加工的乡镇企业)

这里要注意,虽然叫"三农"信贷,但可不是随便哪个农村项目都能申请。根据2023年银保监会的文件,贷款必须用于农业生产、加工流通或农村基础设施建设等特定领域。

二、政策背景与时代意义

为什么国家要大力推进这类贷款?数据显示,2023年上半年涉农贷款余额已突破50万亿元。背后的政策逻辑其实很清晰:

- 乡村振兴战略的金融配套措施(中央一号文件连续18年聚焦三农)

- 破解农业经营主体融资难的老大难问题(农村地区贷款满足率长期低于城市)

- 构建现代农业产业体系的资金需求(比如智慧农业设备动辄几十万的投入)

举个真实案例,山东寿光的蔬菜大棚改造项目,通过"政银担"合作模式,农户只需自筹30%资金就能完成设施升级。这种政策组合拳,确实让不少农民兄弟尝到了甜头。

三、贷款产品的三大核心特点

和普通贷款相比,三农信贷确实有它独特的地方:

1. 服务对象的特殊性:很多农户没有规范的财务数据,银行现在开始接受土地承包经营权、养殖场活体等作为抵押物

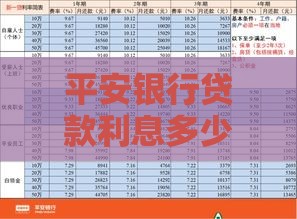

2. 政策导向性明显:比如扶贫小额信贷执行基准利率,部分地区还有财政贴息

3. 风险与收益的平衡:农业受自然灾害影响大,所以常见"贷款+保险"的打包方案

不过话说回来,这些特性也带来些问题。去年有个客户种火龙果,台风导致绝收差点还不上款,好在买了特色农业保险才没破产。所以风险管理这块,借款方真得提前考虑周全。

四、申请流程全解析

具体怎么操作?以农业银行的"惠农e贷"为例:

1. 资格初审:带着身份证、土地承包合同去当地网点

2. 信用评估:银行会查征信,还要看经营流水(很多农户用卖粮的微信转账记录也行)

3. 抵押担保:可以选择联保小组(3-5户互保)或者用农机具抵押

4. 审批放款:最快3个工作日,现在很多银行都能手机提款

特别注意!材料准备阶段千万不能造假。去年某地查出十几户虚报种植面积,不仅贷款被收回,还进了征信黑名单。建议提前跟信贷员充分沟通,他们经常能给出符合政策的解决方案。

五、常见问题与避坑指南

根据我这些年接触的案例,总结出这些经验:

- 问题1:贷款额度不够怎么办? → 尝试组合贷款(信用贷+抵押贷)

- 问题2:没有抵押物怎么办? → 找政策性担保公司(如国家农担体系)

- 问题3:还款周期不匹配? → 选择按季付息到期还本(适合生猪养殖这类长周期项目)

有个误区要提醒:很多人觉得政策贷款不用急着还,其实逾期照样影响征信。河北有个养鸡场老板,以为扶贫贷款能延期,结果影响了下轮贷款审批,这个教训值得记取。

六、未来发展趋势预测

观察最近的政策风向,三农信贷可能会往这些方向演变:

- 数字化提速:手机银行放款占比已超60%,生物识别技术开始用于远程面签

- 绿色金融加持:生态种植、有机农业项目更容易获得低息贷款

- 供应链金融渗透:从饲料厂到屠宰场的全链条融资方案

据某券商研报预测,到2025年数字三农贷款规模将突破8万亿。这对咱们普通农户来说既是机遇也是挑战——毕竟,会用智能手机申请贷款的人,和只会跑柜台的人,获取资金的效率差得可不是一星半点。

总的来说,三农信贷正在成为乡村振兴的重要推手。但具体到每个申请人,还是要根据自身经营情况量体裁衣。建议多关注当地农商行、村镇银行的特色产品,这些机构往往更了解基层需求。毕竟,找到适合自己的金融工具,才是搞活农村经济的关键所在。

关注公众号

关注公众号