贷款执行2年后无财产可执行是否自动终结?关键知识点解析

当借款人因贷款逾期被法院强制执行后,很多人以为只要熬过2年查不到财产就能自动终结执行。本文将详细解析执行程序的中止与终结区别、法院查控财产的实际操作规则、债权人应对无财产案件的常见策略,以及债务人需要特别注意的3个法律风险点,帮助双方正确理解执行程序中的关键时间节点与权利义务关系。

一、执行程序的中止和终结有本质区别

先说个真实案例:老张的房贷断供后被银行申请执行,法院查了半年没发现财产就裁定终结本次执行程序。这时候老张以为万事大吉,结果3年后换了工作开始有稳定收入,银行马上申请恢复执行冻结了他的工资卡。

这里有个关键点要分清:终结本次执行程序≠终结执行。根据《民事诉讼法》第264条,法院在穷尽调查措施后未发现可供执行财产的,可以裁定终结本次执行。但只要申请执行人发现新财产线索,随时可以申请恢复执行,根本不存在所谓的"执行时效"。

再说中止执行的情况,比如债务人突发重大疾病或遭遇自然灾害,法院可能暂时中止执行。但这种情况需要债务人主动申请并提供证明,且中止期限最长不得超过3年。

二、法院查控财产的真实流程

很多负债人以为法院就是查查银行卡、房产车辆就完事了,其实现在执行系统比我们想象的更智能:

1. 首轮网络查控:5个工作日内完成对全国4000多家银行账户的筛查

2. 线下实地调查:执行法官会到户籍地、常住地调查财产情况

3. 特殊财产追踪:包括支付宝/微信零钱、商业保险、证券账户等

4. 关联人排查:对配偶、未成年子女名下的财产也会重点调查

最近有个案例,债务人把资金转移到侄子的证券账户里,结果法院通过大数据关联交易记录发现了异常,最终成功追回欠款。所以现在的财产调查手段真的防不胜防。

三、债权人应对无财产案件的4种策略

就算暂时查不到财产,金融机构和民间债权人也不是坐以待毙:

1. 定期申请恢复执行:很多银行每半年就会批量申请恢复执行

2. 申请限制消费令:这个对需要出差的商务人士特别有效

3. 推动失信惩戒:在政府采购、招标投标等领域设置障碍

4. 悬赏执行制度:通过悬赏方式发动社会力量寻找财产线索

有个做工程的老板,因为被限制高消费不能坐飞机,丢了两个重要项目后主动联系法院还款。所以说限制消费措施的实际威慑力,可能比直接扣钱更大。

四、债务人必须知道的3个法律要点

1. 工资收入不算"无可供执行财产":只要有稳定工作,法院可以按月扣划工资(通常保留当地最低生活保障)

2. 唯一住房也可能被处置:当房屋明显超出居住需求,比如300平米的"豪宅",法院可以拍卖后保留5-8年租金

3. 养老金不是护身符:除了保留必要生活费用,超出部分照样可以执行

最近有个案例特别典型:王阿姨以为退休金账户绝对安全,结果法院每月划扣了她60%的养老金,只留下2000元基本生活费。所以说法律对"生活必需费用"的认定标准,可能比我们想象中严格得多。

五、真正终结执行的3种法定情形

根据司法解释,只有出现以下情况才能彻底终结执行:

1. 申请执行人书面撤销执行申请

2. 据以执行的法律文书被撤销

3. 作为被执行人的公民死亡且无遗产

举个例子,如果银行主动出具结清证明,或者判决书本身被上级法院撤销,这才算真正意义上的终结。而常规的终结本次执行,本质上只是"暂停键"而不是"终止符"。

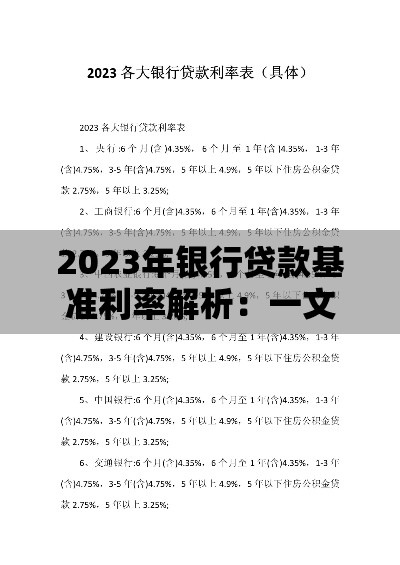

最后说个冷知识:根据中国执行信息公开网的数据,2022年恢复执行案件量同比增加17.8%,其中35%的案件是通过大数据筛查发现的新财产线索。这说明随着技术手段的进步,想靠"拖时间"解决债务问题越来越不现实。建议负债群体还是主动协商还款方案,毕竟现在很多银行都有债务重组政策,分期60期、减免利息都是可能的。

关注公众号

关注公众号