2018年银行贷款利率解析及最新政策盘点

2018年,中国银行贷款利率经历了多次调整,央行基准利率与市场实际执行利率呈现差异化趋势。本文详细梳理了当年房贷、消费贷、经营贷等主要贷款产品的利率变化,对比国有银行与商业银行的实际政策差异,解析LPR改革前的利率定价逻辑,并附上真实案例说明不同信用资质对利率的影响。文章最后整理了申请贷款时的避坑指南,帮助读者全面掌握关键信息。

一、2018年银行贷款利率的基本情况

说到2018年的贷款利率,咱们得先记住几个关键节点。当年央行公布的基准利率虽然全年保持稳定(1年期4.35%,5年以上4.9%),但实际执行中出现了明显的分层现象。比如啊,国有四大行的首套房贷利率普遍上浮15%-20%,而股份制商业银行可能上浮得更多,某些城商行甚至出现过30%的极端案例。

这里有个很有意思的现象——很多客户发现,同样申请房贷,在国有银行拿到的利率可能比商业银行低0.5个百分点。这其实和当时银行的资金成本有关,大行有更稳定的存款来源,自然议价空间更大。不过要注意,这种差异在2019年LPR改革后发生了根本性改变。

二、各类型贷款利率对比分析

1. 住房贷款

首套房平均利率5.6%起步,二套房普遍在6.0%以上。记得当时有个客户在深圳买房,因为信用卡有两次逾期记录,利率直接被上浮到基准的1.3倍,月供多了好几百块。所以信用管理真的很重要!

2. 消费贷款

信用贷产品年化利率集中在6%-15%区间,工行的"融e借"和中行的"中银E贷"算是当时市场上的明星产品。不过要注意,很多银行会玩文字游戏,把手续费折算成实际利率的话,有的产品能达到18%以上。

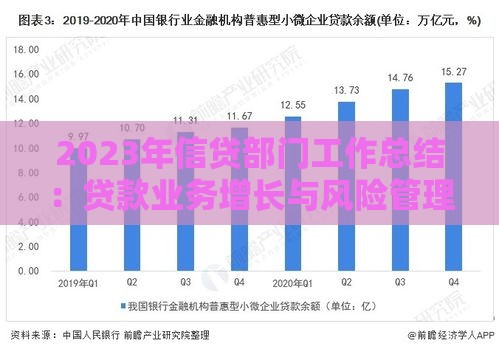

3. 经营贷款

小微企业主们最关心的领域,抵押类经营贷利率多在5%-7%之间。这里有个重要提醒:当年部分地方性银行推出的"税贷通"产品,虽然宣传利率低至4.35%,但实际审批通过率不到30%,很多企业主白忙活一场。

三、影响利率的核心因素

根据当时各大银行的定价模型,主要考量点包括:

- 央行窗口指导的具体要求(比如房贷占比控制)

- 申请人的征信评分(特别注意连三累六的底线)

- 贷款期限与还款方式(等额本息和先息后本的利率可能差1%)

- 担保方式(抵押物价值评估直接影响利率浮动)

举个真实案例:王先生申请50万装修贷,A银行因为其公积金缴存基数高给出6.8%利率,B银行却因信用卡使用率过高要求7.5%。这说明细节决定成本,多比较几家银行真的很重要。

四、容易被忽略的隐性成本

很多借款人只盯着利率数字,却忽视了这些隐形支出:

1. 账户管理费:某股份制银行每月收取贷款余额的0.3%

2. 提前还款违约金:普遍收剩余本金的1%-3%

3. 评估费:房产抵押贷款必收项目,800-2000元不等

4. 强制搭售保险:特别是车贷产品常见,保费可能占贷款额1%

这里要特别提醒,2018年银保监会重点整顿过捆绑销售问题,如果遇到银行要求买理财才给批贷,完全可以向监管部门投诉。

五、2018年后的利率走势启示

虽然现在已经是2023年,但回顾2018年的利率政策变化,有几个重要启示:

- 房贷利率与房地产调控政策强相关,关注住建部动态很重要

- LPR改革后浮动利率成为主流,但固定利率产品仍然存在

- 信用体系建设加速,良好的大数据画像能直接换来利率优惠

最后说句实在话,申请贷款不能只看利率高低,还要综合评估银行的审批效率、服务质量和后续管理成本。建议大家在办理前做好这三件事:查清自己的征信报告、准备好完整的申请材料、至少比较三家银行的方案。毕竟省下来的利息,可都是真金白银啊!

关注公众号

关注公众号