信贷资产转让全解析:流程、风险与市场趋势

信贷资产转让是金融机构盘活资金的重要方式,本文从基础概念切入,详解转让流程中的定价评估、合同签署等核心环节,分析市场参与方的真实诉求,并结合监管政策解读常见风险。通过实际案例说明银行、信托等机构如何通过资产转让实现流动性管理,为从业者提供可落地的操作参考。

一、信贷资产转让到底是什么?

咱们先来打个比方吧,就像包子铺老板把没卖完的包子转给隔壁早餐店,信贷资产转让说白了就是银行把放出去的贷款"转手"给其他机构。不过这里的"包子"可是真金白银的债权,比如企业贷款、房贷、消费贷这些资产包。

这里有个关键点要搞清楚:转让的不是借款人,而是收取本息的权利。比如A银行把1亿企业贷款转给B信托公司,后续就由B公司负责收钱,但企业还是照常还贷,可能压根不知道债权人已经换了。

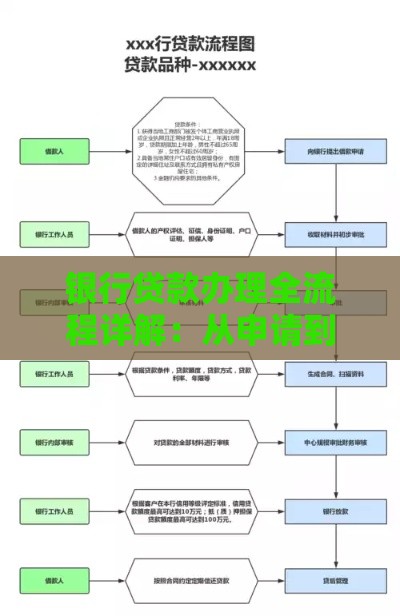

二、转让流程中的六大关键步骤

实际业务中可不是签个合同就完事了,这里面的门道可不少:

1. 资产筛选:转让方会先挑出符合要求的资产包,像房贷这类标准化高的更容易出手

2. 定价博弈:双方要掰扯转让价格,可能得找第三方评估公司来算账

3. 合规审查:得确保不违反银保监会《信贷资产转让管理办法》的规定

4. 合同敲定:风险分担条款可能要来回修改十几稿

5. 系统交割:在人民银行征信系统做债权变更登记

6. 后续管理:有的协议里转让方还得协助催收

三、市场参与方都在打什么算盘?

去年某城商行把15亿不良资产打包卖给AMC公司,这事当时在圈里传得挺热闹。其实各家的算盘打得噼啪响:

※ 银行方面:腾挪信贷额度是主要诉求,特别是季末冲指标的时候

? 信托公司:看中稳定现金流,用来兑付理财产品

? 外资机构:这两年不少QFII都在抄底不良资产包

? 互联网金融平台:通过受让消费贷资产扩充放贷规模

四、不得不防的大风险点

上个月某信托公司就踩了个坑,买的信贷资产包里有20%的借款人早就失联了。这里提醒几个常见雷区:

1. 信息不对称:原始资料可能有猫腻,比如重复抵押没披露

2. 定价偏差:市场利率波动导致资产包贬值

3. 法律争议:最高法去年有个判例,认定未经通知借款人的转让无效

4. 操作风险:登记系统出故障导致交割延误

5. 声誉风险:个别案例出现暴力催收牵连转让方

五、最新监管风向与市场变化

根据银保监会最新披露的数据,2022年信贷资产转让规模突破5万亿,但结构化产品占比从40%降到28%。现在监管部门主要盯三个方面:

※ 穿透式监管:禁止通过多层嵌套规避杠杆要求

? 投资者适当性:个人投资者不能买高风险资产包

? 数据报送:要求交易信息实时上传金融监管平台

最近还有个新趋势,不少机构开始用区块链做资产登记,据说能把交割时间从7天压缩到48小时内。不过技术归技术,关键还是得看底层资产的质量。

六、给从业者的实操建议

最后说点实在的,做这行得牢记三句话:尽调要见真人、合同要抠字眼、退出要留后路。特别是中小银行的朋友,别光看转让价格高就急着出手,去年就有机构因为提前转让优质资产,结果后面自己缺好项目吃了大亏。

说到底,信贷资产转让就像金融市场的"二手交易",既要会挑货,也要懂行情,更得守规矩。毕竟玩砸了可不是差评退款那么简单,搞不好监管罚单就找上门了。

关注公众号

关注公众号